Katharina von Zimmern stammte aus einer hochadeligen und humanistisch gebildeten Familie. Als sie 10

Jahre alt war, musste sie zusammen mit Eltern und Geschwistern von Messkirch in Süddeutschland nach

Weesen an den Walensee fliehen. Ihrem Vater, der in Reichsacht gefallen war, gelang es, sie und ihre

ältere Schwester Anna 1491 in der Abtei Fraumünster unterzubringen. Der Dekan des Klosters Einsiedeln

hatte seine Empfehlung dazu gegeben.

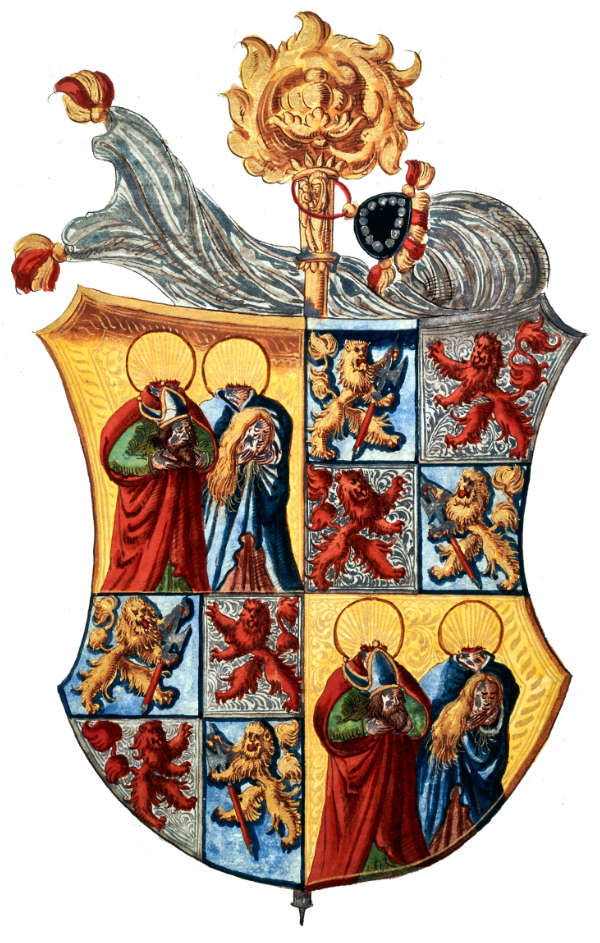

Wappen der Freifrau Katharina von Zimmern

1496 wurde Katharina von Zimmern, nun 18-jährig, zur Äbtissin der Abtei Fraumünster gewählt und am 17. Juni in ihr Amt eingesetzt. Während 28 Jahren stand sie der reichsfreien Abtei vor. Welche Funktionen und Kompetenzen sie genau innehatte, können wir uns heute schwer vorstellen. Obwohl die Abtei Ende des 15. Jahrhunderts fast alle Rechte an die Stadt verloren hatte, galt die Fürstäbtissin nominell immer noch als Stadtherrin. Bei ihr lag noch das alte Begnadigungsrecht, von dem sie hin und wieder Gebrauch machte. Vor allem hatte sie Repräsentationspflichten zu erfüllen, Prozessionen anzuführen und wichtige Gäste zu empfangen. Jeder königliche Besuch sprach zuerst bei ihr und erst nachher bei der Stadt vor. Das Handeln der Äbtissin hatte gesellschaftliche und politische Konsequenzen. Die damalige Abtei kann mit einem grossen, diversifizierten Unternehmen verglichen werden, wozu umfangreiche Güter bis weit in den Kanton Uri hinein und zahlreiche Untertanen gehörten. Die Äbtissin war sozusagen Unternehmerin. Alle wichtigen Geschäfte wurden in ihrem Namen abgewickelt und von ihr gesiegelt. Katharina konnte alle Schulden der Abtei abzahlen; sie versuchte sogar, das Münzrecht wieder zurückzugewinnen.

Wenn Katharina von Zimmern während ihrer langen Amtszeit nur ganz selten in den Ratsakten der Stadt genannt wurde, und, anders als ihre Vorgängerinnen, nie zu Tadel Anlass gab, zeugt dies von einem hohen Mass an Takt und Tüchtigkeit. Dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit während ihrer Zeit als Äbtissin eine Tochter geboren hat, konnte sie geheim halten. Erst im Zuge der neueren Forschungen kamen konkrete Spuren zu Tage, die auf ein entsprechendes, gut gehütetes Geheimnis schliessen lassen.

Katharina von Zimmern schmückte das Fraumünster neu aus und verstärkte den Chorgesang. Sie entfaltete eine reiche Bautätigkeit. Die Gast- und die Empfangsstube im neuen Äbtissinenhof, welche sie bauen und künstlerisch ausgestalten liess, sind heute noch im Landesmuseum zu besichtigen.

Im Januar 1519 begann Ulrich Zwingli das Evangelium zu predigen und auszulegen. Jeden Freitag, wenn auf dem Münsterhof Markt gehalten wurde und viel Volk aus der Landschaft herbeiströmte, hielt Zwingli seine brisanten Predigten auch im Fraumünster. Damit trug Katharina von Zimmern wesentlich zur Verbreitung der Reformation in den Dörfern ausserhalb der Stadt bei. Das Alte Testament wurde im Chor des Grossmünsters unter Anteilnahme der Bevölkerung übersetzt. Gleichzeitig öffnete das Fraumünster seinen Chor für die Übersetzung des Neuen Testaments.

Wir haben nur indirekte Zeugnisse dafür, dass sich Katharina von Zimmern mit den neuen Ideen auseinandersetzte. 1999 erschien ein Buch auf einer antiquarischen Auktion, das aus ihrem Besitz stammen muss: Es enthält neun reformatorische Schriften, alle bis auf zwei Lutherschriften von 1522 bis 1524 in Zürich gedruckt. Eine Schrift Zwinglis trägt seine handschriftliche Widmung an die Äbtissin, ebenso ist ihr eine Lutherschrift direkt zugeeignet. Aber auch ein Gegner der Reformation widmete ihr eine Schrift persönlich, die sie jedoch nicht in das Buch aufnahm.

In der Stadt bemühten sich sowohl die Befürworter wie die Gegner der «neuen Lehre» um die Sympathie der Äbtissin. Im Laufe des Herbstes 1524 geriet Katharina von Zimmern immer mehr unter Druck. Der stillen, von vielen unbemerkten Übergabe der Abtei mit allen Gütern und Rechten an den Zürcher Rat waren Verhandlungen vorausgegangen. In der Ratsnotiz vom 30. November 1524 legte die Äbtissin ihre Beweggründe dar:

Das aber hätte der Stadt Zürich und Ihrer Gnaden selber gar bald «gross unruoh und ungemach» bringen können. Dies aber wolle Ihre Gnaden, soweit das in ihrem Vermögen stehe, verhindern und für die Stadt Zürich tun, was dieser «lieb und dienst sye».

Katharina betonte, dass manche Unruhestifter es gerne gesehen hätten, wenn sie geblieben wäre und beim Bischof von Konstanz und bei den Eidgenossen Hilfe geholt hätte. Wie es der Ittingersturm von Juli 1524 nahelegte, hätte dies wohl blutige Auseinandersetzungen zur Folge haben können. Katharina bereitete mit der Übergabe der reichsunmittelbaren Abtei Fraumünster den Weg zur konkreten Umsetzung der Reformation. Sie ermöglichte es dem Rat, auch die weiteren Klöster in der Stadt aufzuheben.

Wie es in der Ratsnotiz heisst, verzichtete Katharina von Zimmern auf

«Privilegien und Rechtstitel… mit Leuten und Dörfern und Höfen… samt den Pfandschaften und zugleich auf die alten Hoheits- und Besitzrechte der Abtei und die ganze Verwaltung.»

Der Rat seinerseits sicherte Katharina von Zimmern zu, sie als ihre Bürgerin zu beschützen. Er anerkannte ihre Handlungsfreiheit und beliess sie als wohl einzige Bewohnerin der Stadt «unbevogtet», wie sie es als Äbtissin gewesen war. Katharina behielt das Wohnrecht in der Abtei und bezog lebenslang eine grosszügige Rente. Für das grosse Vermögen der Abtei schuf der Rat das Fraumünsteramt, das die Rechnung über mehrere Jahrzehnte weiterführte wie bisher. Eine städtische Verwaltung dieser Dimension musste zuerst aufgebaut werden.

Katharina von Zimmern nahm zudem die Ächtung durch ihre katholisch gebliebene Familie in Kauf. In der Übergabeurkunde vom 8. Dezember 1524 betonte sie, dass sie sich ohne Zwang entschieden habe, weil es, wie die Dinge sich gestalteten, an der Zeit sei. Sie habe ihr «Bewusstsein und Gewissen entlastet, sich die Ehre und das Lob Gottes zu Herzen genommen» und nach bestem Wissen gehandelt.

Im Sommer 1525 verheiratete sich die 47-Jährige mit dem adeligen Söldnerführer und württembergischen Diplomaten Eberhard von Reischach. Da ihm in Zürich die Vollstreckung der Todesstrafe wegen unerlaubten Söldnerwerbungen drohte, zog sie zu ihm nach Schaffhausen und später nach Diessenhofen. Sie gebar einen Sohn und eine Tochter. Kurz vor den Kappeler Kriegen kam die Familie nach Zürich zurück. Eberhard von Reischach fiel im Herbst 1531 in der zweiten Schlacht bei Kappel. Katharina von Reischach lebte noch 16 Jahre lang als Witwe mit ihrer Tochter an der Oberdorfstrasse und am Neumarkt. In den Taufbüchern erscheint sie vielfach als Gotte von Kindern hochangesehener Familien. Katharina von Reischach wurde zusammen mit Anna Reinhard, der Witwe Zwinglis, in die Stubengesellschaft der Constaffel aufgenommen. In den Akten der Stadt erschien sie bis zu ihrem Tod am 17. August 1547 als «die eptissin».